Kategorie: Schriftzitate

Die Begegnung Jesu mit der Sünderin (Lk 7,36-50)

Am vergangenen Sonntag haben wir im Evangelium von der Witwe von Nain gehört. Sie trug ihren einzigen Sohn zu Grabe – und Jesus hat den Jungen zum Leben erweckt und damit zugleich auch seiner Mutter die Lebensfreude wiedergeschenkt. Heute hören wir von einer anderen Frau, die sicher ebenso verzweifelt war wie die Witwe von Nain, wenn auch aus einem anderen Grund. Sie ist eine Sünderin, eine, mit der man nichts zu tun haben will, ein Schandfleck in der Stadt. Mit ihrem Tun hat sie sich an den Rand der Gesellschaft gebracht und nun findet sie keinen Weg zurück. Jesus wird auch ihr das Leben neu schenken.

Am vergangenen Sonntag haben wir im Evangelium von der Witwe von Nain gehört. Sie trug ihren einzigen Sohn zu Grabe – und Jesus hat den Jungen zum Leben erweckt und damit zugleich auch seiner Mutter die Lebensfreude wiedergeschenkt. Heute hören wir von einer anderen Frau, die sicher ebenso verzweifelt war wie die Witwe von Nain, wenn auch aus einem anderen Grund. Sie ist eine Sünderin, eine, mit der man nichts zu tun haben will, ein Schandfleck in der Stadt. Mit ihrem Tun hat sie sich an den Rand der Gesellschaft gebracht und nun findet sie keinen Weg zurück. Jesus wird auch ihr das Leben neu schenken.

Den Rahmen für die Geschichte bildet ein Gastmahl, zu dem Jesus eingeladen ist. Es findet im Haus eines Pharisäers statt, Simon heißt er, und der ist ein vornehmer und durchaus auch frommer Mann. Simon war sicher auf der Suche nach dem rechten Weg zu Gott. Treu hält er die Gebote, die das Gesetz vorschreibt. Jesus erkennt diesen Weg zu Gott an, doch er wird zeigen, dass ihm etwas Entscheidendes fehlt: die Liebe.

Plötzlich ist da eine Frau, die die familiäre Atmosphäre des Gastmahls durchbricht. Ungebeten hat sie sich eingeschlichen, von hinten tritt sie an Jesus heran, und dann kniet sie plötzlich zu seinen Füßen und mit liebender Hingabe wäscht sie die Füße des Herrn mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihrem Haar und salbt sie mit wohlriechendem Öl.

Die Reaktion des Pharisäers gleicht zu allen Zeiten hindurch der Reaktion aller gesetzestreuen Menschen: So etwas gehört sich nicht! Wie kann ein Mann Gottes sich so auf eine Sünderin einlassen und sich sogar von ihr berühren lassen? – Wenn Jesus nicht dagewesen wäre, hätte er die Frau wohl sofort hinauswerfen lassen, aber er war doch gespannt darauf, was Jesus zu seinem Verhalten zu sagen hat. Jesus rückt die Angelegenheit in das rechte Licht und wird dem Pharisäer deutlich machen, dass er mit all seiner Frömmigkeit nicht viel besser dasteht als diese Frau.

Jesus erzählt ein Gleichnis. Zwei Männer haben Schulden, einer sagen wir mal etwa fünftausend Euro, der andere fünfzigtausend. Beiden wird die Schuld erlassen. Der Pharisäer versteht. Wir sind alle schuldig vor Gott, kein Mensch kann sagen, dass er vor Gott vollkommen gerecht ist. Das wussten auch die Pharisäer. Bei all ihrer Gesetzestreue war ihnen doch bewusst, dass sie es nie schaffen werden, alle Gebote vollkommen zu erfüllen.

Mir fällt hier eine ähnliche Situation aus dem Johannesevangelium ein. Als eine Ehebrecherin gesteinigt werden soll, bringt Jesus die Menge mit dem Satz zum Nachdenken: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster seinen Stein.“ – Und einer nach dem anderen ging fort, zuerst die Ältesten (vgl. Joh 8,7-9).

Auch wenn nun also der Pharisäer Simon von seiner Gerechtigkeit überzeugt ist, so weiß er doch auch um seine eigenen Sünden und Fehler. Auch er steht bei Gott in der Schuld und hofft darauf, dass Gott ihm diese erlassen wird. Aber er hat dabei eine andere Methode als die Frau. Simon wird sich denken, wenn ich vor Gott trete, dann kann ich zumindest all das aufzählen, was ich Gutes getan habe, dann wird Gott vielleicht über die kleinen Fehler hinwegsehen.

Jesus aber zeigt, wie Gott will, dass wir vor ihn hintreten: mit einem demütigen und liebenden Herzen. Nicht das Hervorheben unserer eigenen Gerechtigkeit lässt Gott unsere Sünden vergeben, sondern das Tun der Liebe. Unsere ganze Gerechtigkeit kann die Schwere unserer Schuld nicht aufwiegen, nur die Liebe hat Gewicht.

Simon ist Jesus als vornehmer Hausherr gegenübergetreten, der seinen Gast zwar freundlich, aber doch distanziert empfangen hat. Die Frau aber erweist Jesus große Liebe. Sie ist sich nicht zu schade, vor Jesus niederzuknien, sie ist sich nicht zu schade, den Schmutz von seinen Füßen mit ihrem Haar abzuwischen.

Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat.

Was heißt das für uns heute konkret? Wir kennen die Beispiele großer Heiliger, die sich mit ihrer Liebe den Menschen zugewandt haben, die die Wunden der Aussätzigen berührt haben, vor denen sich die anderen voll Ekel abgewandt haben, die zu denen gegangen sind, die von allen anderen gemieden wurden. Es muss nicht immer so spektakulär ablaufen, es können auch auf den ersten Blick ganz unscheinbare Begegnungen sein, die doch große Wirkung haben können. Wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen, werden sicher auch wir Menschen sehen, die unsere liebende Zuwendung brauchen.

Und alle wurden von Furcht ergriffen (Lk 7,16)

Die Macht des Göttlichen bricht ein in unsere Welt und durchbricht den ewig gleichen Kreislauf irdischen Geschehens. Gott schenkt Hoffnung, wo bange Hoffnungslosigkeit herrscht und erfüllt die Herzen der Trauernden mit Freude.

Die Macht des Göttlichen bricht ein in unsere Welt und durchbricht den ewig gleichen Kreislauf irdischen Geschehens. Gott schenkt Hoffnung, wo bange Hoffnungslosigkeit herrscht und erfüllt die Herzen der Trauernden mit Freude.

Der Mensch, die Gottes Macht erfährt, wird von heiligem Schauer erfüllt, von einer wissenden Ahnung um die Gegenwart des Höchsten. Es ist ein heiliger Schrecken, der den ganzen Menschen durchfährt.

„Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch am Leben geblieben.“

So ruft schon Jakob aus, nach seinem geheimnisvollen Kampf mit Gott (Gen 32,23-33).

Brauchen wir nicht alle eine solche Erfahrung von Gottes Gegenwart in unserer Welt, in unserem Leben, damit unser Glaube nicht nur frommes Schauspiel ist, sondern uns mit seiner ganzen Kraft durchdringt?

Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, so heißt es an mehreren Stellen. Nur wer Gott erfahren hat, kann mit vollem Vertrauen sein ganzes Leben auf ihn hin ausrichten. Nur wer um seine Nähe und Gegenwart weiß, kann sich ganz in seine Arme fallen lassen.

Gott will uns diese Erfahrung seiner Gegenwart schenken und wir brauchen nicht zu denken, dass sie nur einigen Auserwählten zu Teil wird. Vielleicht müssen manchmal lange danach suchen. Doch wenn wir offen sind, Gott zu begegnen, dann wird er sich uns zeigen. Er sagt ja selbst:

„Wer mich sucht, der wird mich finden.“ (Spr 8,17)

Zeichen der Gegenwart Gottes in seinem Volk

Lukas stellt mit der Schilderung der Auferweckung des jungen Mannes von Nain einen Bezug her zu einer Geschichte aus dem Alten Testament, die wir in der Ersten Lesung hören, die Auferweckung des Sohns der Witwe von Sarepta durch den Propheten Elija (1 Kön 17,17-24). Beide Male handelt es sich um den Sohn einer Witwe und beide Male heißt es nach der Auferweckung: „Und er gab ihn seiner Mutter zurück.“

Das ist kein Zufall. Lukas will zeigen, dass Jesus direkt an die alten Propheten anknüpft. Jesus führt das weiter, was Gott bereits im Alten Bund mit dem Volk Israel begonnen hat. Somit ist die Auferweckung des jungen Mannes in Nain nicht nur etwas, das sich zwischen Jesus und der Witwe abspielt, sondern hat Bedeutung für ganz Israel. Alle sollen erfahren, dass Gott weiterhin in seinem Volk wirkt und ihm Heil und Rettung bringt.

Dieses Heil zeigt sich nicht nur in Worten, sondern wird konkret in Taten. Nicht nur diesem und jenem will Gott sich zuwenden, sondern allen, die auf seine Barmherzigkeit hoffen. Das spüren die Menschen, die Zeugen dieses Geschehens sind, wenn sie rufen:

Gott hat sich seines Volkes angenommen.

Wenn Gott hier in dem kleinen Städtchen Nain so Großes tut, dann kann er es auch anderswo, dann ist kein Mensch mehr allein in seiner Trauer und Verzweiflung sondern darf voll Zuversicht darauf hoffen, dass Gott jede Tränen aus den Augen wischen wird und durch sein machtvolles Tun einen Weg aus der Verzweiflung öffnet.

Die Auferweckung eines jungen Mannes in Nain

Im Evangelium hören wir heute von der Auferweckung eines jungen Mannes in Nain. Jesus kommt in Begleitung einer großen Menschenmenge zu dieser Stadt. In der Nähe des Stadttores kommt ihnen ein Leichenzug aus der Stadt heraus entgegen. Die Freude des Himmelreiches, die Jesus und seine Begleiter umgibt, trifft mit der Erfahrung tiefsten irdischen Leids zusammen. Was dann geschieht, ist ein ungeheuerlicher Beweis von Gottes Gegenwart in dieser Welt.

Im Evangelium hören wir heute von der Auferweckung eines jungen Mannes in Nain. Jesus kommt in Begleitung einer großen Menschenmenge zu dieser Stadt. In der Nähe des Stadttores kommt ihnen ein Leichenzug aus der Stadt heraus entgegen. Die Freude des Himmelreiches, die Jesus und seine Begleiter umgibt, trifft mit der Erfahrung tiefsten irdischen Leids zusammen. Was dann geschieht, ist ein ungeheuerlicher Beweis von Gottes Gegenwart in dieser Welt.

Weine nicht!

In tiefer Trauer und laut ihr Leid klagend wird die Frau neben der Bahre hergegangen sein, auf der man ihren toten Sohn aus der Stadt getragen hat. Trauer und Verzweiflung sind oft das einzige, das einem Menschen bleibt, dem das Wichtigste im Leben genommen wird. Für die Witwe von Nain war ihr Sohn dieses Wichtigste. In Liebe hat sie ihn großgezogen. Sie hat all ihre Hoffnung auf ihn gesetzt und darüber hinaus war er der einzige, der für sie sorgen konnte, denn als Witwe stand sie in der damaligen Gesellschaft alleine völlig arm und mittellos da.

Trauer und Verzweiflung und es scheint kein Weg, auf dem das Leben weitergehen kann ohne Schmerzen. Nie mehr werde ich eine Spur von Freude kosten können, da mir der Grund all meiner Freude entzogen ist. Was hat das Leben jetzt noch für einen Sinn? Wer kann Trost geben? Alle Worte bleiben hier leer.

Jesus sieht das Elend der Witwe. „Weine nicht!“ Aus dem Mund jedes anderen würden diese Worte wie Spott und Hohn klingen, doch aus Jesu Mund geben sie wirklichen Trost, weil es nicht nur Worte sind, sondern ihnen die Kraft innewohnt, die Situation machtvoll zu verändern.

Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!

Jesus erweist sich als Herr über Leben und Tod. Hat Lukas in der vorangegangenen Perikope von der Heilung des todkranken Dieners des Hauptmanns von Kafarnaum berichtet, so ist es nun ein tatsächlich Toter, an dem sich Gottes Wirken zeigt. Jesus befiehlt dem Tod, den Toten wieder freizugeben. Die Herrschaft des Todes ist gebrochen und machtvoll bricht sich das Leben Raum. Was hier geschieht, weist hin auf die Auferstehung Jesu und knüpft zugleich an andere Totenerweckungen an, die uns die Bibel berichtet. Der hl. Ambrosius schreibt dazu:

„Es hat einen guten Sinn zu sagen, dass in der Schrift von sieben Auferweckungen berichtet wird, die der Auferstehung des Herrn vorangingen: der Sohn der Witwe von Sarepta, der Sohn der Schunemiterin, die Auferweckung, welche durch den Leichnam des Elischa bewirkt wurde, die Auferweckung von Nain, die der Tochter des Synagogenvorstehers, die des Lazarus und als siebte das Geschehen vom Leiden Christi, als viele Leiber von Verstorbenen auferstanden. Als achte kam die Auferstehung Christi, an dem der Tod keinen Anteil hat.“

Der Hauptmann von Kafarnaum – gläubiger Heide

Ein Hauptmann, hoher Beamter des römischen Heeres, hat einen Diener, den er sehr schätzt. Dieser Diener ist krank. Für den Hauptmann sind seine Dienste anscheinend enorm wichtig, weshalb er alles daran setzt, dass der Diener wieder gesund wird. Wir wissen nicht, was er sonst noch alles versucht hat. Jedenfalls will er, als er hört, dass Jesus in der Nähe ist, auf jeden Fall dessen Heilkräfte für sich in Anspruch nehmen.

Ein Hauptmann, hoher Beamter des römischen Heeres, hat einen Diener, den er sehr schätzt. Dieser Diener ist krank. Für den Hauptmann sind seine Dienste anscheinend enorm wichtig, weshalb er alles daran setzt, dass der Diener wieder gesund wird. Wir wissen nicht, was er sonst noch alles versucht hat. Jedenfalls will er, als er hört, dass Jesus in der Nähe ist, auf jeden Fall dessen Heilkräfte für sich in Anspruch nehmen.

Jesus war in Kafarnaum kein Unbekannter mehr. Oft hält er sich dort mit seinen Jüngern auf und hat dort auch viele Wunder gewirkt. Stets strömen viele Menschen herbei, wenn sie hören, dass Jesus wieder in der Stadt ist. Der Hauptmann macht sich nicht selbst auf den Weg. Wie es seinem Stand gebührt, lässt er Jesus durch Boten zu sich rufen.

Der Hauptmann selbst ist kein Jude, er steht aber bei den Juden in hohem Ansehen. Er war von der jüdischen Oberschicht geachtet und auch beim Volk wegen seiner Großzügigkeit beliebt. Wenn man bedenkt, dass man sonst eher von einem angespannten Verhältnis zwischen römischer Besatzungsmacht und einheimischer Bevölkerung hört, war das Verhalten des Hauptmanns sicher eine Ausnahme, die es hervorzuheben gilt.

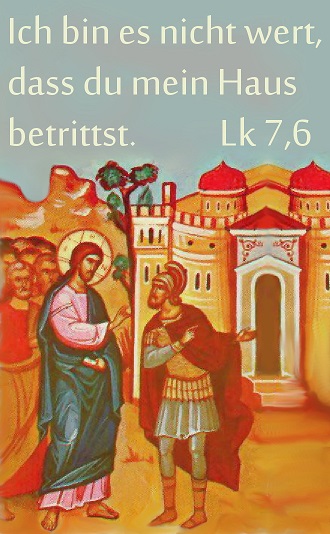

Jesus geht mit den Abgesandten des Hauptmanns. Beiden Seiten ist die Brisanz dieses Geschehens klar, denn Jesus darf als Jude eigentlich nicht das Haus des nichtjüdischen Hauptmanns betreten. Wird Jesus auch hier zum Übertreter bestehender Konventionen, wie wir es aus anderen Situationen kennen?

Der Hauptmann will es nicht soweit kommen lassen. Er zeigt Achtung vor den jüdischen Gewohnheiten. Sicher werden ihm die jüdischen Ältesten auch zugeredet haben, dass es sich nicht gehört, Jesus in seinem Haus zu empfangen. Er schickt nun noch einmal zu Jesus, diesmal sind es nicht nur Boten, sondern Freunde.

Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst.

Die Demut des Hauptmanns erinnert an ähnliche Worte, die bei der Begegnung Jesu mit Heiden fallen. Markus berichtet uns davon, dass eine heidnische Frau Jesus darum bittet, ihre Tochter zu heilen. Als Jesus das zunächst unter Hinweis auf den Vorrang der Juden ablehnt, sagt sie: „Auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen“ (Mk 7,28).

Beide Male ist es der Glaube der um Hilfe bittenden Heiden (beide bitten nicht für sich, sondern für jemand anders: für den Diener/für die Tochter), der Jesus das Wunder wirken lässt. Während die Juden auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum Volk Israel schon berechtigt sind, Gottes Wirken zu erfahren, treten die Heiden durch ihren Glauben in das neue Volk Gottes ein.

Glaube ist es auch, was Jesus sich von den Juden wünscht. Nicht nur eine strenge Befolgung der religiösen Vorschriften, sondern eine vertrauende Hingabe an das liebvolle Wirken Gottes und die Bereitschaft, seinem Ruf zu folgen. In Israel findet Jesus nur sehr wenige, die zu einem solchen Glauben bereit sind. Die Evangelien sind zu einer Zeit entstanden, als bereits viele Heiden sich zu Christus bekehrt haben. Vor allem Paulus beschäftigt sich in seinen Briefen sehr ausführlich mit dem Verhältnis zwischen Juden- und Heidenchristen. Immer wird deutlich, dass es gerade der Glaube ist, der es den Heiden ermöglicht, dem Volk Gottes beizutreten.

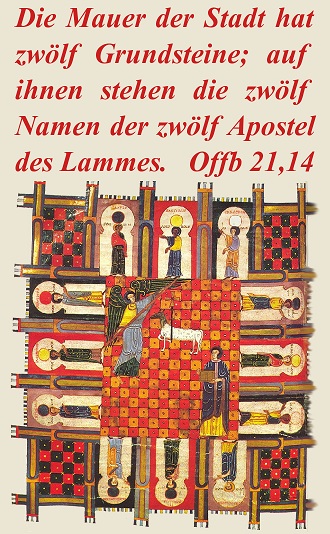

Zeugen der Herrlichkeit Gottes

Komm, Herr Jesus!

Mit diesem sehnsüchtigen Ruf endet die Offenbarung des Johannes, nachdem der Seher uns den Blick geöffnet hat für die Geheimnisse der irdischen und der himmlischen Welt. Auch Paulus überliefert uns am Ende des Ersten Korintherbriefes diesen Gebetsruf der frühen Kirche:

Marana tha – Unser Herr, komm!

Sehnsüchtig erwartet die Kirche seit dem Fortgang des Herrn bei seiner Himmelfahrt seine Wiederkunft.

Erwarten auch wir den wiederkommenden Herrn, oder haben wir es uns in dieser Welt bequem eingerichtet, dass wir uns von ihm jetzt nicht unbedingt stören lassen möchten?

Bald sollte das Kommen des Herrn erfolgen, doch nun sind schon fast 2000 Jahre seit diesen Ereignissen vergangen. Wo bleibt der Herr? Sicher war seine Verheißung nicht Lug und Trug. Auch wenn sein endgültiges Kommen noch aussteht, so erfahren wir doch stets Zeichen seiner Gegenwart, die uns deutlich machen, dass der Herr schon jetzt mitten unter uns ist.

In den Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten vereinen wir uns mit der frühen Kirche im Gebet um den Heiligen Geist. Wie einst der Geist bei jenem ersten Pfingsten die Zungen der Jünger löste und sie zum Zeugnis befreite, so ersehnen auch wir den Geist, dass er uns in alle Wahrheit einführt und zu Zeugen Jesu Christi macht.

Komm!

Nicht erst jenes letzte Kommen des Herrn ist entscheidend, sondern stets ist sein Kommen in die Mitte der Kirche und in das Herz jedes Menschen von größter Bedeutung. Dafür wollen wir uns bereiten, darum wollen wir beten und dieses Kommen ersehnen.